記憶のプログラムは胎児期に始まる:東京医科大が発見した海馬の「礎石」となる細胞

東京医科大が、海馬の土台が胎児期に早期設計されることを解明。記憶の能力は生まれながらにプログラムされており、発達障害や認知症の病因解明に新たな視座を開く。

海馬の土台を作る「先駆型」細胞の発見

記憶や学習を司る脳の中枢「海馬」の形成に関する重要な研究成果が、このたび東京医科大学から発表された。同大学組織・神経解剖学分野の篠原広志講師と髙橋宗春主任教授は、これまで知られていなかった「先駆型」の神経前駆細胞集団を世界で初めて同定。これにより、海馬の土台が胎児期の極めて早い段階で設計されていることが明らかになった。

早期に運命決定される記憶の土台

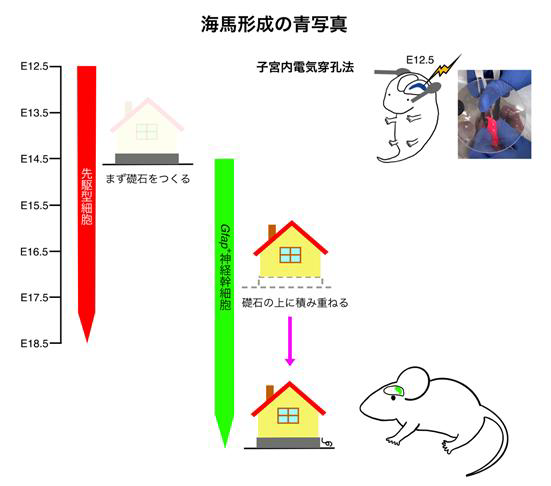

海馬歯状回の構築には、性質の異なる二つの細胞群が協働している。一つは、速やかに成熟した神経細胞となる先駆型細胞群であり、もう一つは、ゆっくりと分化し、生涯にわたり神経幹細胞として働き続ける細胞群である。海馬は、この役割分担によって、初期の土台作りと、その後の柔軟な記憶対応力を維持している。

海馬の基本構造を築くこの「先駆型細胞」は、マウスの胎生12.5日という発生初期に、将来の役割を決定づけられる。この細胞群は通常の幹細胞よりも速やかに成熟した神経細胞(顆粒細胞)へと分化し、海馬の基本構造を形作る「礎石」のような役割を果たす。この発見は、長年の試行錯誤の末に確立された「子宮内電気穿孔法」という高度な技術革新によって実現した。

「記と憶」の視点:記憶のプログラムと予防医学への道筋

記憶のプログラムが胎児期という早期に始まるという事実は、従来の記憶研究における「記憶は経験によって形作られる」という視点を一変させる。私たちの記憶の能力を理解する上で、出生後の経験だけでなく、胎児期の環境要因が「初期設計」に与える影響を考える必要が出てきた。

この発見は、海馬の発達異常が関与する発達障害(自閉症スペクトラム障害、統合失調症など)やアルツハイマー病といった疾患の原因究明に新たな道筋を開く。記憶の土台が築かれる初期段階を標的とすることで、将来的な予防医学的アプローチの開発にも繋がることが期待される。

情報源: 【プレスリリース】脳の記憶中枢「海馬」形成の謎を解明 〜早期に運命決定される神経前駆細胞の発見が、発達障害の理解に新たな道筋〜